歴代社長の実績、評価、経歴、家系など

| 名前 | 就任年 | 功績・評価・家系など |

|---|---|---|

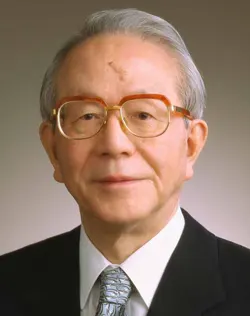

佐藤恒治(さとう・こうじ)豊田家ではない

|

2022年4月~ |

1969年生まれ。53歳での社長就任。前任の豊田章男氏の社長就任時と同じ若さだった。とはいえ、創業家の御曹司で早々に副社長になって経験を積んでいた章男氏とは異なり、取締役にもなっていない執行役員からの大抜擢だった。この大胆なトップ交代により、章男氏が進めてきた巨大組織の若返りが、ひとまず完遂(すい)を見た。 1992年入社の技術者。カローラやプリウスなど主力車種の部品開発に携わった。その後、高級車「レクサス」を担当した。 章男政権下では、トップ肝入りの「水素エンジン車」の開発を主導した。また、レクサス事業全体のトップにも任命され、EV(電気自動車)版レクサス導入の推進役になった。 筋金入りの車好き。昔のトヨタのスポーツ車を自腹で買い、自宅で分解したほど。自動車レースのマニアでもあり、ドライバーとしてレースに参加していた章男氏の走り屋仲間だった。 学歴早稲田大学の理工学部卒(1992年) 経歴

|

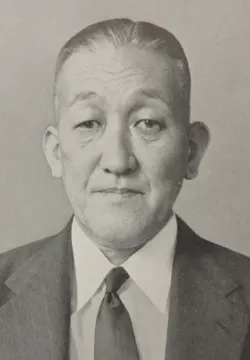

豊田章男(とよだ・あきお)【血縁】 豊田佐吉のひ孫 章一郎の長男

|

2009年6月~ 2023年3月末 |

トヨタ創業家の第4世代。トヨタグループ創始者・豊田佐吉氏のひ孫であり、トヨタ自動車の創業者・豊田喜一郎氏の孫。1982~1992年に社長を務めた豊田章一郎氏の長男である。つまり本家。 53歳で社長1984年の中途入社以来、「将来の社長候補」「豊田家のプリンス」と言われてきた。2002年常務、2003年専務、2005年副社長と、40代でとんとん拍子に昇進。53歳の若さで社長になった。 14年ぶりの豊田家豊田一族の社長就任は14年ぶりだった。就任会見では「『産業報国の実を挙ぐべし(良いものを作り、社会に貢献する)』との豊田佐吉の遺訓に立ち返る」と語った。 27歳で入社1956年5月3日生まれ。慶応大学を卒業後、米国に留学してMBAを取得した。そのあと2年間、米投資銀行に勤務。27歳で帰国し、父親(章一郎)が会長を務めていたトヨタに入社した。 逆風下の就任社長に就いたとき、トヨタはリーマンショック後の厳しい経営状況にあった。販売台数が減り、就任早々に赤字に転落。さらに、米国で大規模リコール事件が起きた。 「いい車づくり」に注力し首位奪還こうしたなか、章男氏が注力したのは「いい車をつくる」という原点回帰だった。生来の「車オタク」ぶりを発揮しながら製品開発力の強化に取り組んだ結果、販売台数は復調。2020年に世界首位を奪還することとなる。利益面でも世界トップ級へと導いた。 電気自動車(EV)への対応に関しては「遅れた」との声もあるが、まだ評価を下すのは早計だろう。 創業家らしさ国内の工場跡地に実験的な街をつくるプロジェクトに私財50億円を投じるなど、創業家らしさも見せた。 一方で、自社メディア「トヨタイムズ」に象徴される自画自賛的な広報活動には批判も出た。 あっさり会長に2023年1月26日の臨時取締役会で、社長職を佐藤恒治氏(53歳)に譲り、自分は会長(代表権有り)に就く人事をあっさり決めた。CEO職も同時に手放し、スムーズな引き際となった。 グループ力強化会長に退いて2年が過ぎた2025年5月、トヨタグループの源流企業である「豊田自動織機」を、章男氏個人やトヨタ自動車で買収する計画を打ち出した。グループ力を結束・強化させる方向へと動いている。 なお、豊田氏の一人息子である豊田大輔氏もトヨタ社員。将来の社長候補の一人と見られている。 学歴1979年、慶応大学(法学部法律学科)卒業

生まれ1956年5月3日 幼少期活発でやんちゃ。 「豊田家の子供」というレッテルがやりづらかった。 いじめを受けたこともあったようだ。 学生時代愛知教育大学付属の小学校、中学校を卒業。

ホッケーの日本代表に慶応大学ではホッケー部(体育会)に所属。 日本代表チームに選ばれる。アジア大会にも出場。俊足として鳴らした。 就職米バブソン大学(マサチューセッツ州)でMBAを取得後、投資銀行「エージーベッカー&コー(A. G. Becker & Co )」に就職した。 トヨタでの社歴

社長就任前の実績・評価ガズー(GAZOO)立ち上げ課長時代の1998年、中古車サイト「GAZOO(ガズー)」の立ち上げを主導した。 GAZOOに寄せられた車のカタログ請求や購入希望は、最寄りの販売店に伝えられた。 ネットバブルでGAZOO事業の上場の誘いが来たが、本来の目的とズレているとして、断った。 異業種と連携取締役に就任した後も、GAZOOを担当した。新車、中古車の情報、販売、オークションだけでなく、バイク、音楽CD、ゲーム、旅行、ファッション・ブランド、グルメや中古本のモールまでサイト上にそろえた。専用端末には、デジタル写真のプリント、チケット発券、クレジットカード決済などの機能を備えた。章男氏はコンビニやコンテンツ会社など異業種とのコラボに奔走した。 社外活動アマチュア相撲2025年、アマチュア相撲を統括する「日本相撲連盟」の会長に就任 |

渡辺捷昭(わたなべ・かつあき)豊田家ではない

|

2005年6月~ 2009年6月 |

社長就任前、グループ一体となった原価低減活動で功績を挙げた。社内で「キレ者」と評された。 就任2年目の2007年には国内新車シェアが初めて50%を突破。2008年には世界販売台数で世界1位になった。退任した年はリーマンショックの影響で業績が悪化したが、それまでは絶好調の業績を続けた。 経歴愛知県出身。慶応大学(経済学部)卒、1964年トヨタ自動車工業に入社。取締役、常務、専務を経て、2001年6月から副社長。 社長就任と同時に、豊田章一郎名誉会長(当時79歳)の長男・豊田章男専務(当時48歳)が副社長に昇格した。 この時点で豊田家への大政奉還がほぼ既定路線になった。 就任中の出来事

|

張富士夫(ちょう・ふじお)豊田家ではない

|

1999年6月~ 2005年6月 |

温厚な性格で、バランス感覚のある人柄が持ち味。調整能力で豊田家の信頼を得た。 社長就任後は、欧米市場向け高級ブランド「レクサス」を国内に導入。さらに、国内販売網の見直しを進めるなど、前任の奥田時代から続く改革路線を緩めない攻めの経営を行った。 奥田碩会長と2人3脚で積極的な世界展開を推進。 タイプの異なる奥田会長とうまくかみ合ったことが、トヨタを躍進へと導いた。 就任中の出来事

|

奥田碩(おくだ・ひろし)豊田家ではない

|

1995年8月~ 1999年6月 |

豊田一族以外から28年ぶりの社長。 豪放らいらくさで知られた。世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」を売り出すなど攻めの経営にかじを切った。「石橋をたたいても渡らない」と言われたトヨタ社の社風に大なたを振るった功績は大きい。優れた国際感覚も発揮。 略歴1932年、三重県津市生まれ。1955年一橋大学商学部卒業、旧トヨタ自動車販売(自販)入社。1979年豪亜部長。1982年旧トヨタ自動車工業とトヨタ自販の合併と同時に取締役就任。1987年常務、1988年専務、1992年副社長。1995年8月社長。 生まれ父親・正は地元で証券会社を経営していた。祖父の喜一郎が明治時代に立ちあげた「奥田証券」だ。 母の名は「たか」。7人兄弟の二男として生まれた。 出身大学一橋大学(商学部)では、幼いころから続けていた柔道を究めようと柔道部へ。在学中に四段に。 入社後トヨタ自販に入社後は経理部主計係に配属される。同じ社内にいた一歳下の渡辺恭江(きょうこ)さんを見初め、26歳で結婚。 フィリピン時代39歳でフィリピンに赴任。提携先の地元企業「デルタ・モーター」の経営てこ入れのためだった。 デルタ社は、トヨタ車の現地組み立てと販売を独占していたが、放漫経営がひどかった。 現地の経営を立て直すデルタの経営者はリカルド・C・シルベリオ氏。マルコス政権の三大政商のひとりで、貧民窟(ひんみんくつ)から材木業で身を起こし、金融から鉱山開発まで50以上の企業を率いていた立志伝中の人物。 奥田は、経理の知識と率直なモノ言いでシルベリオ氏を懐柔しながら、トヨタへの多額の延滞金を取り立てるべく奔走。見事に経営を立ち直らせた。 章一郎との出会いこの間、トヨタ自工の副社長だった章一郎は、よくフィリピンを訪問していた。娘・厚子が、夫の藤本進(財務官僚)の転勤に伴いマニラに住んでいたためだ。初孫もマニラで生まれた。 並外れたスケール感奥田はフィリピンに来た章一郎のお供をすることになる。へつらうことなく、現地社員に接するのと同じ態度で章一郎に接する奥田。マルコス政権の中枢に食い込み、並外れたスケール感をにじませるその男に、章一郎は魅了されたという。 出世コースに6年半のフィリピン勤務から帰国後、アジア一帯を統括する「豪亜部長」という要職に就任。さらに、トヨタ自動車工業とトヨタ自販が合併した1982年に取締役に抜擢される。 米国対応で活躍その後は米国でのゼネラル・モーターズ(GM)との合弁事業などにらつ腕を振るい、1995年の日米自動車協議においては、章一郎の懐刀として、米国大使館や米通商代表部(USTR)のOBなどと連絡を取り合い、摩擦回避を陰でお膳立てした。 社長としての実績ダイハツ買収就任直後に、グループの求心力を維持するために資本の論理を貫徹してダイハツ工業の経営権取得を一気にまとめあげた。 国内販売で攻勢低迷気味の国内販売を奮い立たせるためにシェア40%の目標を掲げてなりふり構わぬ販売攻勢に出た。 ハイブリット投入ハイブリッド車を他社に先駆けて投入して、世界のライバルメーカーを驚かせた。トヨタといえば、技術開発は進めていても、2番手で商品を投入することが多かったからだ。社内には品質上の心配やコストダウンのめどが立たないといった慎重意見はあった。しかし、最終的には奥田らトップが技術陣をぐんぐん引っ張り、発売にこぎ着けた。 退任後会長に就任した後は、旧日経連会長に就任。2002年5月に経団連と日経連が統合した新しい経団連の初代会長に就いた。財界の重鎮として大きな影響力を発揮し、トヨタの財界での存在感を高めた。 趣味趣味は釣り、カラオケ、音楽鑑賞、読書など。歴史小説や古典をよく読む。 若いころは競馬、マージャンなどに興じた。特にマージャンは無類の強さといわれる。 歌が得意でカラオケのレパートリーは広い。愛知県岡崎市の自宅にカラオケ設備があるほど。 人柄・性格せわしい性格がせわしいことで有名。飯を食えばだれよりも速く、風呂はカラスの行水。名古屋から東京に向かう新幹線では文庫本を1冊、事もなく読み終えてしまう。ゴルフ場では素振りもせずにさっさと打つ。 就任中の出来事

|

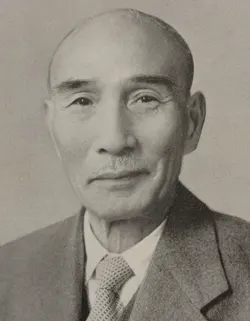

豊田達郎(とよだ・たつろう)章一郎の弟

|

1992年9月~ 1995年8月 |

前社長・豊田章一郎氏の実弟。創業者・喜一郎の息子(二男)。 「堅実」「物静か」。社長就任当初は、“ひ弱”なイメージで語られることが少なくなかった。 しかし実際には、社長就任会見で「豊田という姓であるが故に(社長に)選ばれたという意識は全然ない」と、毅然(きぜん)とした態度で話したように、確固たる信念の持ち主だった。 1953年に東大工学部を卒業後、すぐに旧トヨタ自販に入社した。海外部門から工場長まで幅広い業務を経験した。入社してすぐ取締役に就任した実兄・章一郎氏とは対照的に、「普通のサラリーマンと同じ」ように海外や国内販売の第一線を経験した。取締役に就いたのは45歳だった。 社内の階段を一歩ずつ上がってきた自らの経歴に対する自信もあったようだ。 国際派「トヨタきっての国際派」として知られた。名門・米ニューヨーク大学で経営学修士(MBA)を取得。英語が堪能で、3回にわたって米国販売会社に出向した。米ゼネラル・モーターズ(GM)との合弁工場「NUMMI」(ヌーミー)の初代社長も務めた。 日米自動車摩擦の解消にも尽力した。 中国進出トヨタの海外戦略の重要課題だった中国進出にも先鞭(せんべん)をつけた。 1994年9月、グループの部品メーカー首脳らを引き連れて自ら中国に乗り込んだ。 李鵬首相(当時)とのトップ会談で中国進出の意向を表明。中国政府が「世界の有力メーカー3社までしか現地生産を認めない」という厳しい条件を課している状況だったが、乗用車の現地合弁生産のメリットをアピールした。 これにより中国での現地生産が実現し、欧州メーカーに比べて出遅れていた中国市場で事業展開の道を開いた。 環境対策環境や安全対策の重要性に早くから目を付けた。とくに1994年に日本自動車工業会会長に就任してからは、リサイクルや排ガス低減などの環境問題に取り組んだ。トヨタのクリーンエネルギー車開発の土台を築いた一人と言われる。 病気で退任1995年に突然の病に倒れた。病名は高血圧症。志半ばにして社長の座を去った。社長職は奥田碩(ひろし)氏に譲り、副会長に退いた。1996年に相談役、2014年7月から顧問。 死去2017年12月30日、肺炎のため死去。享年88歳。 経歴東京大学工学部機械工学科卒。1953年トヨタ自動車販売に入社。1974年取締役。1980年トヨタ自動車工業取締役、1982年トヨタ自動車常務、1986年専務を経て1988年9月から副社長。名古屋市東区出身。 社長就任時の年齢63歳 社長就任時の他の役員人事豊田章一郎社長(当時67歳)は会長に。豊田英二会長(当時78歳)は取締役相談役に。 就任中の出来事

|

豊田章一郎(とよだ・しょういちろう)喜一郎の長男、章男の父親

|

1982年7月~ 1992年9月 |

実績就任中の10年間で国内シェアを3割台から4割強に引き上げた。高収益体質を一層強固にした。 海外での現地生産を推進。とくに貿易摩擦が激しかった米国では、ケンタッキー州の工場建設を決断した(1985年)。これは、トヨタ単独で初めての米国工場となった。 また、英国でも現地生産も進めた。世界2位の自動車メーカーの地位を不動のものにした手腕は偉大である。 日本国内では、労働時間短縮もにらんで九州や北海道への工場分散に着手した。 独ベンツなどを追い越すため、高級ブランド「レクサス」を立ち上げた。 生い立ちから入社まで創業者・豊田喜一郎の長男として、名古屋で生まれた。 名古屋大学(工学部)を卒業。親類が営む北海道・稚内の水産加工会社に就職する。ここで数年間、竹輪や蒲鉾(かまぼこ)を焼いた。1952年、父(喜一郎)が急死したことを受けて、27歳で取締役としてトヨタに入社した。 社内キャリア30歳を過ぎたころ、社運をかけた「元町工場」(愛知県豊田市)の建設委員長に就任。日本で初めての乗用車の量産に尽力した。完成後に初代工場長に就任。 1975年には、社内に住宅部門を立ち上げる。しばらく赤字が続いたが、後に別会社「トヨタホーム」として軌道に乗った。 社長就任1981年、トヨタ本体から分離していた販売会社「トヨタ自動車販売(トヨタ自販)」の社長に就任した。 翌年、トヨタ自販をトヨタ本体に吸収合併させるとともに、合併後の新生トヨタの社長に就任した。 57歳だった。 1992年に社長の座を弟・達郎に譲り、会長に退いた。その後、財界トップである経団連会長も4年間務めた。息子(長男)の豊田章男も社長になった。 2023年2月14日、心不全のため死去。享年97歳。 就任中の出来事

|

豊田英二(とよだ・えいじ)佐吉氏のおい。喜一郎のいとこ

|

1967年10月~ 1982年7月 |

戦後トヨタの成長期を支え、世界有数の自動車メーカーに育て上げた。「中興の祖」と称される。 日本初の本格的な自動車開発や、徹底的に無駄をなくすトヨタ生産方式の確立に取り組んだ功績は大きい。 主力車「クラウン」「カローラ」導入などで成長をけん引した。在任期間15年。 戦後の日本のモータリゼーションに重要な役割を果たした人物として評価されている。日本の歴代の名経営者ランキングの上位にも名をつらねる。 社長就任の経緯創業者の豊田喜一郎氏が業績悪化と労働争議の責任をとり、1950年に社長を辞任したのを受けて、トヨタの大番頭と言われた石田退三社長の下で、役員の一人として経営再建に尽力した。銀行から招かれていた中川不器男社長の急逝を受けて、1967年、54歳で社長に就いた。 実績米フォード・モーターへの視察の経験から、生産に携わる社員らがカイゼン(職場改善)のアイデアを出し合う活動を発案し、現場に根付かせた。ジャスト・イン・タイムなどで知られる「トヨタ生産方式」を前線で指揮したのは故大野耐一氏だが、英二の後押しがあって定着したと言われる。 トヨタの強さの源泉となる「現場」にこだわり、ものづくりに愚直なトヨタイズムを根付かせた。 石油ショックや円高などに見舞われたものの、順調に業績を伸ばした。 車の命名では、クラウン(王冠)やカローラ(花冠)、コロナ(光冠)など冠にまつわる名前にこだわった。 日米自動車摩擦が激化した1980年代、米国での現地生産ではホンダや日産に後れを取った。挽回すべく、米ゼネラル・モーターズ(GM)との合弁会社「NUMMI」の設立を決め、海外生産に踏み出した。 国内では、積年の課題だったトヨタ自動車工業とトヨタ自動車販売の合併を1982年に決着させた。 豊田家の「本家」ではなく「分家」の人間だった。 自身は、本家による社長継承を重視していたという。 このため、3人の息子はそれぞれ自動車以外のトヨタグループの有力企業のトップに充てた。 本家の章一郎の成長を見届けたうえで、社長を譲った。 晩年には日本の製造業の空洞化を懸念してトヨタグループで「産業技術記念館」(愛知県名古屋市)をつくり、ものづくりの大切さを訴えた。館内に設置した「コンポン研究所」でバイオマス燃料やカーボンナノチューブの研究をいち早く始めていた。 2013年9月17日死去。享年100歳。 就任中の出来事

|

中川不器男(なかがわ・ふきお)三井銀行からの派遣(豊田家ではない)

|

1961年8月~ 1967年10月 |

1950年にトヨタが労働争議で倒産の危機に直面した時、石田退三が社長に就任すると同時に、帝国銀行(現:三井銀行)から招かれて専務に就いた。以後、「金庫番」として活躍。石田氏の後任社長となった。 1921年に神戸高等商業学校(現:神戸大学)を卒業し、帝国銀行に入社。トヨタに移籍する前の役職は、同銀行の大阪事務所長だった。 そもそもトヨタは、三井グループと関係が深かった。トヨタ初代社長の豊田利三郎は、三井物産の名古屋支店長だった。また、トヨタで「販売の神様」といわれたトヨタ自動車販売の神谷正太郎元社長も三井物産の出身だった。 在任中に急逝1967年10月13日、東京でトヨタ自動車販売の会議に出席した後、名古屋に戻った。 すぐに豊田自動織機に出席した。 その後、夕食に食べに行って、急に具合が悪くなった。 そのまま急逝した。 東京駅で走ったのが一因か直接の死因は急性心不全だった。ただ、糖尿を患わっていた。 この日東京駅で新幹線に乗り遅れそうになり、駅のホームを走ったという。それが、死去の一因だったかも知れない。 社葬が済むまで社長は空席社葬が済むまで社長は空席とした。 10月30日、副社長の豊田英二氏が社長に昇格した。 就任中の出来事

|

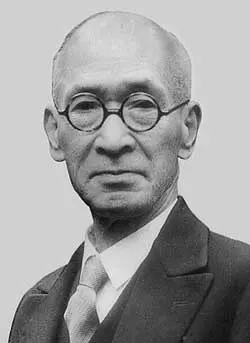

石田退三(いしだ・たいぞう)豊田家ではない。ただし、血縁のない遠い縁戚ではある。豊田自動織機の社長を兼務。

|

1950年7月~ 1961年8月 |

「豊田家の大番頭」と呼ばれた。トヨタ自動車だけでなく、「トヨタグループ全体の中興の祖」として高く評価されている。 社長就任の経緯トヨタは戦後、経営難に見舞われた。その打開策として「販売分離」「2000人解雇」という再建案が労組などに打ちだされ、その実現と引き換えに創業者・豊田喜一郎が退任することとなった。 これを受けてピンチヒッターとして登板したのが石田氏だった。すでに親会社の豊田自動織機の社長を務め、経営者として実績をあげ、織機の業績も好調だった。そこで豊田家の3人(利三郎、喜一郎、英二)は石田氏に就任を要請。トヨタ社長も兼務することになった。当時61歳。 実績朝鮮戦争特需と合理化により、経営を見事に再建した。 1959年には日本初の乗用車専門工場となる元町工場(愛知県豊田市)の操業にこぎつけた。当時は「クラウン」の月間販売台数が2千台だったのに、生産能力を5千台にするというイチかバチかの賭けに出る。日産自動車の追浜工場(神奈川県横須賀市)よりも2年も先行。今も続く日産との企業力の差を決定づけた。 「無駄金は一銭も使うな」「自分の城は自分で守れ」という号令の下、徹底した合理化と財務改善にも取り組んだ。超優良企業としての基盤を築いた功績は多大である。 元町工場の建設を決断元町工場の建設を決断。朝鮮戦争の特需で潤ったとはいえ、トヨタの財務状況は貧弱だった。建設費は増資と借入金で賄った。リスクは高かった。 日産自動車の主力工場となる「追浜(おっぱま)工場」(神奈川県横須賀市)よりも早く完成。追浜工場ができるころ、元町工場は第二期工事も終えていた。 元町工場の登場によって、混戦状態だった国内メーカーの競争からトヨタが頭一つ抜け出すこととなった。 在日米軍とのトップ商談社長就任とほぼ同時に、朝鮮戦争が勃発し、特需が発生。アメリカ軍が朝鮮半島で物資を調達するためには、一番近い国である日本が便利だった。軍需物資を輸送するトラックも要になった。 商機と見て取った石田氏は、アメリカ軍の調達部に出かけて行き、トラック1000台という大口の納入契約を取ってきた。その後も米軍へ売り込み、翌年までにトヨタは約5000台のトラックを納入。金額にして36億6000万円という当時としては破格の取引を実現した。 経歴1888年生まれ。幼少期に義理の従兄弟(いとこ)に引き取られた。この従兄弟は、児玉一造という名前で、三井物産に勤めていた。後にトヨタ初代社長になる豊田利三郎の実兄である。児玉のおかげで、石田は中学校を卒業することができた。 その後、繊維問屋に勤務。24歳で滋賀県彦根市の石田家に養子に入った。1927年に豊田紡織に入社。グループ創業者の豊田佐吉の指導のもとで活躍し、大阪出張所長などとして実績を重ねた。1941年にトヨタグループの「総本家」である豊田自動織機の常務になった。 社長になる前の実績終戦直後、社内の倉庫に眠っていた自動織機を輸出して金を稼ぐことを発案した。GHQ(連合国軍総司令部)本部に何度も出向き、輸出許可を得た。これが戦後日本の輸出第一号となった。この際のGHQとの粘り強い交渉で名を馳せた。 積極的な増資積極的な増資を行った。 就任中の出来事

|

豊田喜一郎(とよだ・きいちろう)豊田佐吉の息子

|

1941年1月~ 1950年6月 |

国産自動車の開発を目指し、全身全霊を捧げた。 1933年、父親・佐吉が経営する「豊田自動織機」(当時:豊田自動織機製作所)の工場の一角で、自動車の研究を始めた。これが、トヨタ自動車のスタートとなった。天才発明家である佐吉が稼いだ織機特許料100万円が、創業資金になった。 1937年、独立会社として「トヨタ自動車工業」を設立。初代社長の座は、義理の弟で年齢的には年上の利三郎に譲った。自分は「開発」に専念するためだった。 その後、2代目社長に就任。 捨て身の人員整理戦後の1950年にトヨタが経営危機に陥ると従業員1500人の解雇と引き換えに退任した。 組合員を前に「わしは不本意だが、人員整理をしない限り、会社は生き残れない」と涙ながらに語り、去っていった。 労働組合と合意したのは人員整理のほか、従業員の賃金を1割引き下げることだった。 これにより労働争議が終結。経営再建へとつながった。 経営の一線から退いた後も、乗用車開発の夢は捨てなかった。持病の高血圧の療養をしながら、東京・赤坂と名古屋・八事の自宅を往来し、ヘリコプターと乗用車の研究にのめり込んでいた。 幻となった「社長復帰」退任から1年半後の1952年初頭、当時の石田社長から、社長への復帰を要請される。 本人も受諾し、張り切っていた。 57歳で死去しかし、1952年3月、東京で脳出血で倒れた。次第に意識がなくなり、57歳で他界した。高血圧だったという。 就任中の出来事

|

豊田利三郎(とよだ・りさぶろう)佐吉氏の女婿、創業者・喜一郎の義弟

|

1937年8月~ 1941年1月 |

初代社長。佐吉の娘婿。 もともとは三井物産の名古屋支店長だった。 トヨタグループ創業者の豊田佐吉と知り合い、佐吉の長女・豊田愛子(喜一郎の妹)と結婚したことで、豊田家に入った。 トヨタ自動車の実質的な創業者は喜一郎だったが、喜一郎は技術屋であり、開発・生産に専念する必要があった。 そこで、義弟である利三郎が社長を引き受けた。 実年齢は利三郎の方が喜一郎よりも10歳で、 戦前の戸籍法に従って利三郎が当主とされていた。 喜一郎が1952年3月に57歳で死去すると、その3か月後、後を追うように1952年6月、68歳で他界した。 喜一郎が急逝したとき、すでに病気で寝込んでおり、葬式にも出られない状態だった。 「何が何でも乗用車をやれ」。利三郎は豊田英二(当時常務、後の社長)に病床で遺言を絞り出したという。 |

豊田佐吉(とよだ・さきち)グループ創業者

|

トヨタグループの始祖。自動織機を発明し、豊田自動織機を創業した。「発明王」としても知られ、教科書にも載った。 遺訓をまとめた「豊田綱領」は、トヨタの経営の精神として受け継がれている。 「わしはお国の保護(特許)を受けて織機を発明し、お国のために尽くした。お前は自動車をつくってお国のために尽くせ」。 豊田佐吉が自動車の夢を長男、喜一郎に託したのは1927年だった。 その10年後、喜一郎は日本人の手による自動車産業の確立を目指し、トヨタ自動車工業を設立した。 創業資金は、佐吉の発明特許によって得たお金が充てられた。 江戸時代末期の1867年3月、静岡生まれ。 若いころから「変人」と言われながら、織機づくりに励んだ。 弟の平吉(次弟、豊田英二の親)、佐吉(末弟)に手伝わせながら、トヨタグループ創成期の礎を築いた。 就任中の出来事

|

|

豊田家

トヨタ自動車の71年の歴史の中で豊田家は重要な役割を果たしてきた。

トヨタグループの始祖・豊田佐吉は自動織機を発明し、豊田自動織機を創業した。

長男の豊田喜一郎氏は国産自動車の開発を目指し、1933年に豊田自動織機に自動車部を設立。1937年にトヨタ自動車工業を創業した。1950年の経営危機で引責辞任した。

「中興の祖」と称される豊田英二氏は主力車のクラウン、カローラを開発するなどトヨタの成長をけん引し、章一郎氏の成長を見届けて社長を譲った。

豊田章一郎氏は1950年に分離したトヨタ自動車販売との工販合併を実現したほか、米ゼネラル・モーターズとの合弁会社設立など海外事業の土台を築いた。